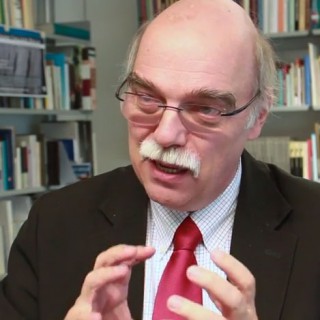

Respekt vor Anderen – Religionen, Menschen und Formen des Zusammenlebens – stehen im Mittelpunkt des Engagements von Andreas Nachama. Mit dem Erinnerungsort „Topographie des Terrors“ betreute Prof. Dr. Andreas Nachama einen der wichtigsten Orte gegen das Vergessen und Verdrängen der Schrecken des NS-Regimes. Der Blick auf die deutsche Geschichte macht klar, wohin Intoleranz, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus führen können. Menschen das Wissen und die Werte zu vermitteln, die sie befähigen, Demokratie und Freiheit immer wieder von neuem zu verteidigen und zu bewahren – darin sieht Andreas Nachama seine wichtigste Aufgabe.

Prof. Dr. Andreas Nachama

Vorsitzender der Allgemeinen Rabbiner Konferenz Deutschlands

„Es geht um Inklusion aller, die dauerhaft hier leben.“

Projekte mit Prof. Dr. Andreas Nachama

Über Prof. Dr. Andreas Nachama

Zur Person

Schon seit 1987 leitet Herr Nachama die Dauerausstellung „Topographie des Terrors“ und seit 1994 ist er der Direktor der gleichnamigen Stiftung und des Dokumentationszentrums. Er war schon Mitglied im Zentralrat der Juden in Deutschland und amtiert als ehrenamtlicher Rabbiner in der Synagogengemeinde Sukkat Schalom, Herbartstraße bei der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Er hat als Publizist mehrere Bücher geschrieben, die sich vorwiegend um das Thema „Jüdisches Leben“ drehen.

Links

INTERVIEW MIT Prof. Dr. Andreas Nachama

„Keine Ghettos schaffen“

Lässt das Interesse an Vergangenheit und Geschichte mit mehr Abstand nach?

Man kann es genau umgekehrt sagen. Mit dem weiteren zeitlichen Abstand zu den Erinnerungsdaten – über 50 Jahre hinaus – ist das Interesse der Besucher gestiegen und die Besucher werden ständig jünger. Das ist ein interessantes Phänomen. Wir beobachten dies und sind sehr angetan davon, dass die Fragen nach der Vergangenheit schärfer werden. Sie werden akzentuierter und so fragen heute die jungen Leute: „Wie war das möglich? Welche Strukturen haben dazu geführt, dass Leute sich so verhalten haben? Wie war das Dritte Reich organisiert?“ Dazu sind die Antworten nicht immer leicht zu geben, aber wir wollen tatsächlich auch genau diese Fragen beantworten.

Was kann man zum Umgang mit Diskriminierung aus der Geschichte lernen?

Ich glaube, dass ist auch etwas, was die Leute in unserer Ausstellung versuchen zu erfahren. Was war diese „Volksgemeinschaft“, die sich abgekapselt hat, die bestimme Personen – Sinti und Roma, Homosexuelle, Juden, Slaven … – ausgegrenzt hat, mal eben zu Untermenschen erklärte oder sich selber zu Herrenmenschen? Und das spielt auch im Diskurs mit Besuchern aus anderen Kulturkreisen eine Rolle. Es geht ja heute nicht nur um die Gruppen, die damals ausgegrenzt wurden, sondern es geht um Ausgrenzung als Solche. Gibt es in dem Land, aus dem du selbst oder deine Eltern, deine Großeltern kommen, Gruppen, die nicht genauso behandelt werden, wie alle anderen auch? Wie ist es mit der Gleichstellung von Frauen, oder von religiösen Minoritäten? Und dann sind wir schnell an einem Punkt, wo es interessant wird zu diskutieren. In aller Regel wird dann schnell klar: Es geht um die Inklusion aller, die dauerhaft an einem Ort leben. Das sind interessante Fragen und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum so viele Besucherinnen und Besucher hierherkommen. Weil es nicht nur das historische Beispiel ist, sondern weil man hieran sehen kann, was mit einer Gesellschaft passiert, die bestimmte Teile ausschließt.

Wie kann man die „Willkommenskultur“ in Berlin stärken?

Die Willkommenskultur entsteht ja nicht einfach dadurch, dass man sie proklamiert, sondern jeder Einzelne muss sehen, was er in seinem Umfeld tun kann. Das ist oft schwierig wegen sprachlichen, kulturellen und letztlich auch räumliche Barrieren, die selbst in einer Stadt eine große Rolle spielen. Deshalb würde ich sagen: Keine Ghettos schaffen, sondern versuchen diejenigen, die jetzt hierherkommen, möglichst an vielen Stellen und in kleiner Zahl in die Wohnquartiere zu integrieren, damit eine Integration eben stattfinden kann. Weil in dem Augenblick, wo es auf einem relativ überschaubaren Kiez bezogen zu viele werden, hat man eine Gruppenbildung, die man versuchen sollte, zu vermeiden.

Aber es ist mit Best-Practice-Modellen immer so eine Sache: An der einen Stelle funktionieren sie, an anderer Stelle funktionieren sie nicht – weil die Bedingungen andere sind oder weil die Menschen andere sind. Die, die hier sind und die, die kommen, zwischen denen entsteht so eine Art Ping-Pong-Spiel: Man muss versuchen den Ball ins Spiel zu kriegen und ihn im Spiel zu halten. Das ist nicht immer einfach.

Wir trafen Prof. Dr. Andreas Nachama in seinem Büro am Erinnerungsort „Topographie des Terrors“.